音楽、生きる、死ぬは一直線上にある

ちょっと仰々しいタイトルをつけてしまいましたが、

最近読んだ2冊の本をきっかけに、感じたこと、考えたことをまとめました。

今日は時々ぶつかる表現という問いについて。

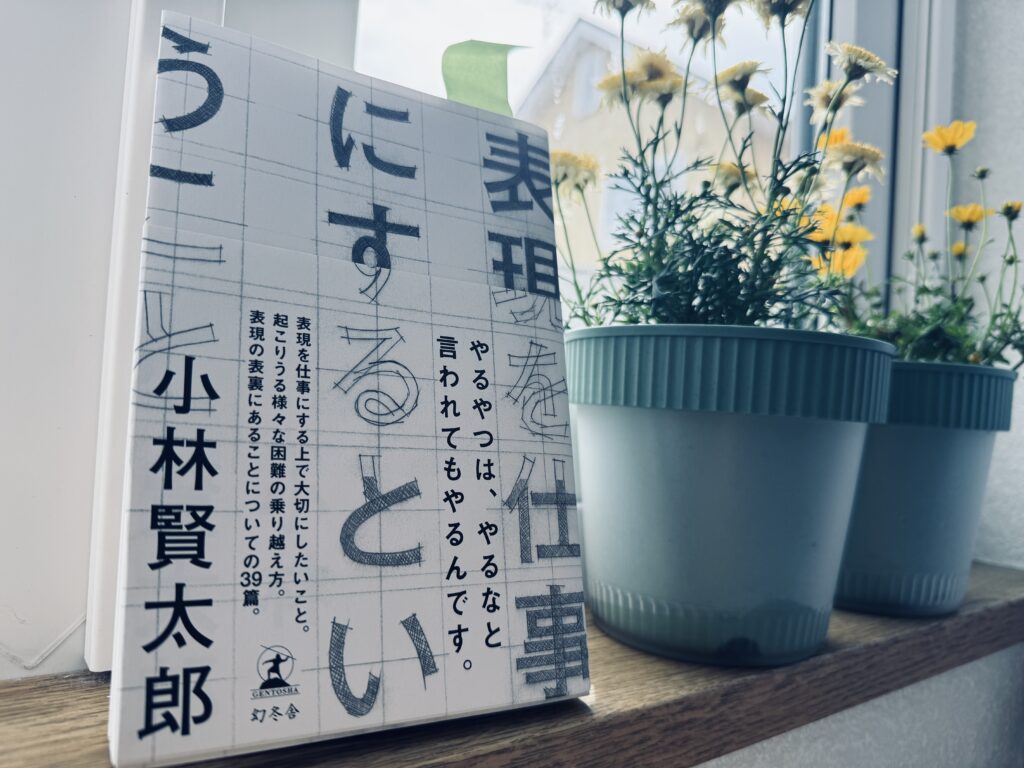

『表現を仕事にするということ』著者/小林賢太郎

幻冬舎 2024,4,25

表現について考えた

以前はラーメンズというコンビ名で活動してた方です。

普通の漫才とは違う、おもしろいストーリーにアートが混ざったコントで、なんと言えばいいのかな?説明がむずかしいのですが、こちら側が知性をはたらかせないと、面白くありません。それは、面倒とか疲れるとかではなく、そうしたいと思わせるコントです。(クイズとマジックが混ざった感じ)

ある程度、考える時間を与えてくれるのでそれもまた楽しみです。

数年前、問題発言でテレビから退いた後は、本を書いたり、絵を描いたり、脚本家、演出家、映像制作、舞台美術など、いろいろな方面で活躍しています。

この本を読んでいくうちに、『あれ?私とすごく考え方が似ている』と思うことがいくつもあり、

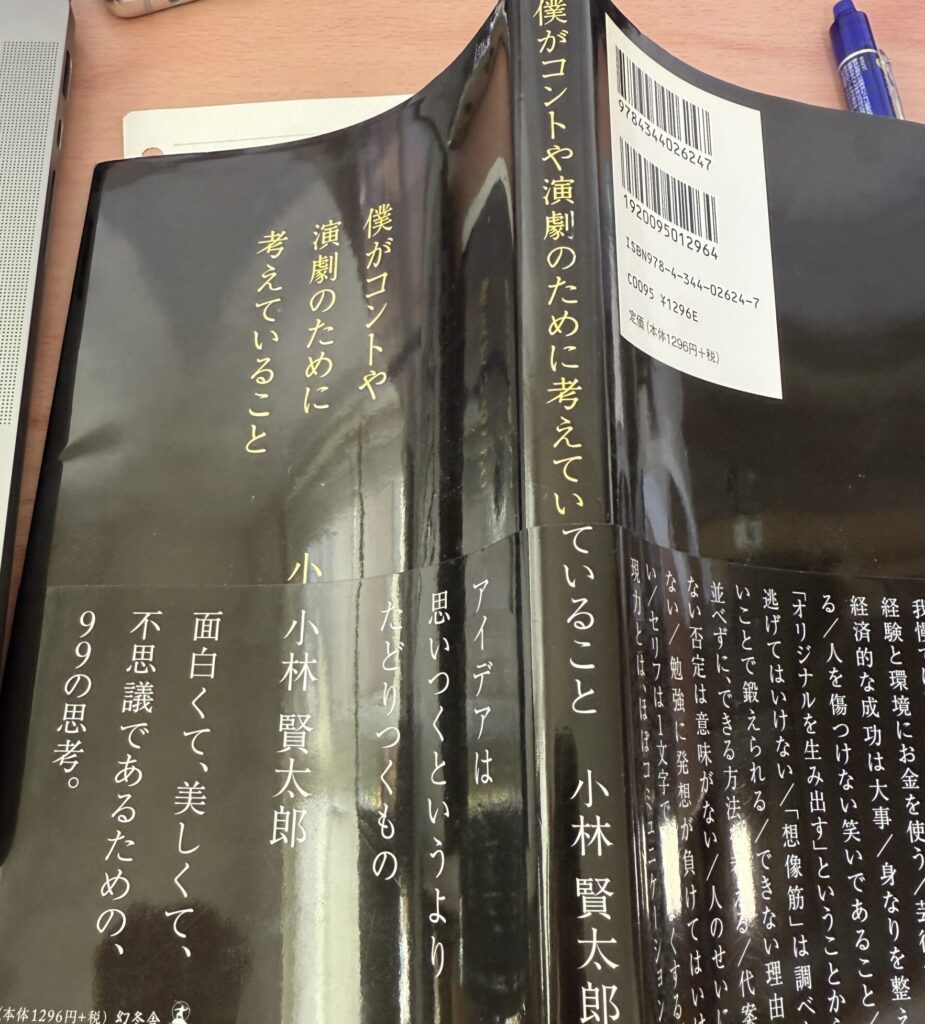

2冊目の『僕がコントや演劇のために考えていること』も買って読みました。

「あぁ、私は表現者なんだな」と改めて思い、考えを整理してみました。

表現するお仕事、または興味がある人は、ぜひ読んでみてください。

特に共感した点は、大きく4つあります。

- 認知度は最低限でよい

- 作ることは生きること

- 観ている人を楽しませたい

- 作れない自分は存在してはいけない?

言葉は違っても自分と同じような考えが書いてあって、誰かと対話してるみたいで楽しい時間でした。

名前だけ知られることは危険

小林賢太郎さんが、テレビにあまり出ず、必要以上に名前を売らないことにとても共感しました。

「有名だからその作品を観る」のではなく、「作品がおもしろいから観たい」と思ってもらうことを大切にしているようです。

人気商売はどうしても知名度に意識がいってしまうけど、本当に作品を好きになった人が見てくれると、今まで越えられなかったものも超えられるし、突き詰めて考えることができます。

自分=人気

と思ってしまうと、意識が自分に向いて、かっこいい自分を演じる努力をする方向に行ってしまう。

行き先を間違えると、ただの勘違いになるから自分を客観的に見ることも必要です。

人はどうしても、表面的にキラキラしているものに惹かれてしまいます。

バンドワゴン効果のように、「みんながいいと言っているから自分も」という流れにのる人も多い。

しかし、そうした流れとは少し距離を置いて、自分の音楽を本当に必要としてくれる人に届けたいです。

自分の音楽が誰かの心に響くことが意味。

このテーマについては、以前のブログ記事でも少し触れていました。よかったらこちらも読んでみてください。

作ることは、生きること

私は、イベントを運営する側も、お客の側も、大元(事務所など)の諸事情を知っているから、とても現実的に考えることができます。

まず集客を考え、時には演者が商品となり、売り上げを考える。

イベントによって客層が違うから、夢がなくなるとて、いろんなことを計算します。

そのような工夫は主催する側ではごく当たり前で、私もそのあたりはよく理解しています。

しかし以下のような事があると、演者が思う本質からずれてしまう。

チケットを買った人が行けなくなり、代わりに誰かが行く。ピアノに全く関心がない人が、ピアノのコンサートに行っても、チケットが売れた事実だけで、ピアノをいいなと思ってくれたわけではありません。

仮に一時的にいいなと思ってくれても、継続してコンサートに来てくれるわけではない。

それとか、売れなくなったチケットを適当に配り、席は埋まるけれど、ファンがいないという状態にもなります。それは演者にとってすごく虚しいこと。全然嬉しくないです。

創作において、自分の音楽を好きでいてくれる人に届かなければ意味がなくなってしまう。

いい音楽を作って、誰かが豊な時間を過ごせたり、何かに気づいて希望を持ったり、優しさや懐かしさを感じてくれたり、それが表現者としてのいちばんの喜びです。

創作には、思考や準備、精神的なエネルギーが必要だけども、やめないでいられるのは、「作ること」がそのまま「生きること」で、その想いを受け取ってくれる人がいるからです。

見ている人を楽しませたい

作品に出会って、一時的に楽しくなったり、興奮したり、舞い上がる時間を過ごす。

私は捻くれ者なのか、欲深いのか、ちょっと疑ってしまいます。

それをきっかけにその人自身が変わり、前向きに生きることができる、そんなきっかけを作られたら、私の生命には意味がある。

コンサートやライブのような一体感を感じられる楽しい時間は、嫌なことも忘れる。

私もそのなんともいえない高揚感は大好きだし、演者側からしても、いい時間を作れたら楽しい。

しかしそれは外からやってくるもの。

もしかしたら、興奮が冷めて家に帰ると、またじとっと考えてしまうことになったり。それでは何の意味もなくなってしまいます。また明日から同じような日々が始まるのでは、あの楽しい時間は幻想にすぎません。

自分からむくむくと勇気ややる気が溢れてくれると、こちらもとてもやりがいになります。

作れない自分は、存在してはいけないのではないか?

作れない自分は、存在してはいけないのではないか?

私もまったく同じ問いを、自分に向けてきました。

私にとって、作ることは「仕事の一部」、「職業」、または「仕事的なもの」とは違って、

もっと根本的な、生きている証のようなものです。

だからもし、音楽が作れなくなったら、それは私にとって「死」を意味します。

「生きる」「音楽」「死」

その3つはまるで一直線上に並んでいる状態です。

表現者はそれぞれ、言葉は違っていても同じようなことを言っている場面に出会います。

割と、うんと若い時から同じようなことを思っている人が多いかな。

なので小手先ではできるものではないと、自分自身よく理解しています。

読み返したら、訳わかんないですね。

もう少し考えがまとまったら、執筆中の本にまとめていこうと思います。

深く考えることも大事だけど、スイッチをオフにして深呼吸する時間も大事。創作と暮らしのちょうどいい距離感について。

English version/Music, Life, and Death: All on One Line

Summer in Hokkaido has about two months left. It’s time to start preparing for the long winter.

“Music, life, and death are all on a single line.”

It might sound a bit dramatic, but reading two books by the Japanese artist Kentaro Kobayashi recently helped me organize my thoughts on this. Today, I want to talk about the questions I face as a creator.

Thinking about Expression

Kentaro Kobayashi is a creator who works across many fields—writing, directing, and art. His roots are in comedy, but not the typical kind; his work requires the audience to use their intellect to truly enjoy it. It’s not tiring; it’s engaging.

Reading his books, I found myself nodding along constantly. “I think exactly the same way.” It felt like a dialogue with a kindred spirit. It reaffirmed my identity: I am an expressionist.

Here are the four points that resonated with me most.

Fame Should Be Minimal

I deeply agree with the idea of not selling one’s name more than necessary. The goal isn’t for people to watch because I am famous, but because the work is interesting.

In the entertainment world, it’s easy to chase numbers or the “bandwagon effect.” But I want to keep a distance from that. If I focus too much on popularity, I might start performing a “cool version of myself” rather than creating honest art.

I want my music to reach those who truly need it, not just those following a trend.

(I wrote about a similar topic before. You can read it here: Numbers vs. Worldview) https://erika-asai.com/numbers-vs-worldview-my-social-media-style/

Creating is Living

I understand the business side of music—ticket sales, marketing, filling seats. But if the audience is only there to fill a quota, it feels empty.

For me, the greatest joy is when my music enriches someone’s time, gives them hope, or evokes a sense of nostalgia. Creation requires immense mental and spiritual energy. The reason I don’t stop is simple: for me, Creating is Living. I keep going because there are people who receive and cherish what I make.

More Than Just Entertainment

Entertainment often provides temporary excitement. While I love that shared high at a concert, I sometimes wonder if it’s enough.

If the excitement fades the moment you get home, leaving you to face the same heavy reality, the experience was just an illusion. I want to create something that sparks a change within the listener—courage or motivation that wells up from the inside. That is when I feel my life has meaning.

Can I Exist if I Can’t Create?

I have asked myself this question many times. For me, making music isn’t just a job or a career. It is proof that I am alive. If I could no longer create music, it would feel like a form of death.

Living. Music. Death. These three things stand on a single straight line for me. It’s a heavy realization, but one I’ve carried since I was very young. That’s why I know I can’t fake it.

Using Finished Work as Raw Material

One concept in Kobayashi’s book that stuck with me is “using finished work as raw material.” Even after a piece is done, you break it down and rebuild it.

I realized I do this too. I rarely release music immediately after finishing it. I let it sit. I listen to it days later with fresh ears. Recently, I’ve been experimenting with combining my “Honobono” style with other elements—like Bossa Nova in my track Yuru Desafinado. It’s not authentic Brazilian Bossa Nova, but by mixing it with my own flavor, it becomes something new.

It’s a constant process of trial and error. But that process is what makes it art.

Deep thinking is essential, but so is taking time to switch off and breathe. Here is a story about finding the right distance between creation and daily life. https://erika-asai.com/digital-detox-3days/

コメント