モチーフの続きを考えてみる

ヤマハの演奏グレード5級のテストでは、即興演奏が科目になっています。

(即興演奏B)

与えられた2小節のメロディから自由に即興で弾くという課題です。

どんな拍子や調でも弾けるようにしておかなくてはなりません。

行き当たりばったりではなく、構成、パターン、得意な調や拍子を強化練習しておくのがおすすめです。

とても苦労するところだと思うけど、「自分の即興演奏はこれでいいのかな?」

と、疑問に思っている人は参考にしてみてください。

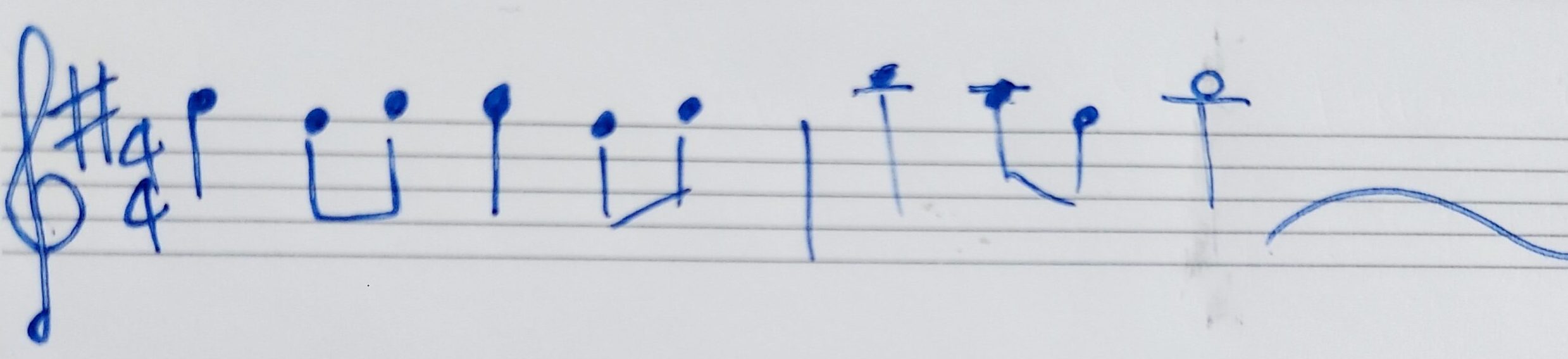

例えば、この課題をどのように続きを弾きますか?

良い演奏例

A-B-Aの構成、モチーフの再現、コード使いOK。和声を意識。

伴奏形は自分で考えて弾いてみてくださいね。

「楽譜」

良くない演奏例

構成は良いけど、コードが単純すぎる。

低音の動きがイマイチ。

メロディーと合わない和音あり。Bの展開の工夫が足りません。

13点またはギリギリ14点くらいしかつかないと思います。

和音だけでなく、低音の使い方を練習しましょう

即興演奏A〜与えられた課題に即興でメロディや伴奏を変奏する。

即興演奏B〜2小節のメロディをもとに曲を作る。

拍子、調の範囲はなし。どんな課題にも対応すること。

即興演奏、練習ポイント

ヤマハのピアノ演奏グレード5級の科目の一つである即興演奏。

その練習ポイントは、

- 全調のスケールとカデンツ

- 色々な拍子で伴奏形を練習

- 止まらないでメロディを変奏する

- 和声を意識して伴奏づけ

6級との違い

6級までは、多少の弾き直し、コード違い、ヘンテコなメロディ変奏に対しては寛容です。

落とすために判定するわけではなく、頑張ってきたところ、可能性のあるところを評価します。

何より音楽を心から楽しんでほしいという希望を持っているから。

しかし5級では、演奏を途中で止まってしまったり弾き直しすることに対してとても厳しい判定をします。

普段から弾き直すクセのある人は、なんとか止まらずに弾く練習をしましょう。(楽曲、即興、初見全て)

曲を止めてしまうことは音楽家にとって大ダメージです

それと、あんなに楽曲は素晴らしい感性で弾くのに対して、即興や初見になると、音色や、ペダリング、姿勢までも崩れてしまうことがとても残念です。

即興はシンプルな仕上げで大丈夫なので、音楽的に仕上げることを心がけてください。

流れに任せて即興で弾くこととは?

印刷されたおんぷを再現する音楽ばかりやってきた人にとって、続きを作れと言っても何を弾いて良いのかわからないと思います。

一番大切なことは、くせ、個性、ノイズ、いろんな自分の音を聞く。

自分の想像した音楽を弾くということは、新たな自分の発見ですね。

たまには本気で悩む

いい大人が本気で悩み、楽しみ、時間を忘れて取り組む。

真剣だけど、とても気持ちは軽いです。

ただ、気持ちの赴くままに弾けたらいいなと思う。

分析や評判、批評など関係なく。

繊細、力強さ、心。

そこにどれだけの創造があるのかがとても面白いです。

いきなり弾くのではなく、あらかじめコード進行や曲の構成、小節感覚を身につけておくことが大事ですね

即興というと、空からメロディーがふってくるわけではなく、持っている素材やアイディアをいかに使いこなせているかです。

グレードで学んだことをアレンジ力につなげてみよう

コメント