最近になって、かなり明確になったことを書き留めておきたいと思います。

前半は、ピアノを弾く時、地面に足がついていないような気分になったりするお話。

後半はピアノを弾く時の体の使い方についてのお話です。

いつもより少し長めの内容。

体の使い方を知りたい方は、後半から読んでみてください。

自分の音が変わってしまうほど、空間的な圧力

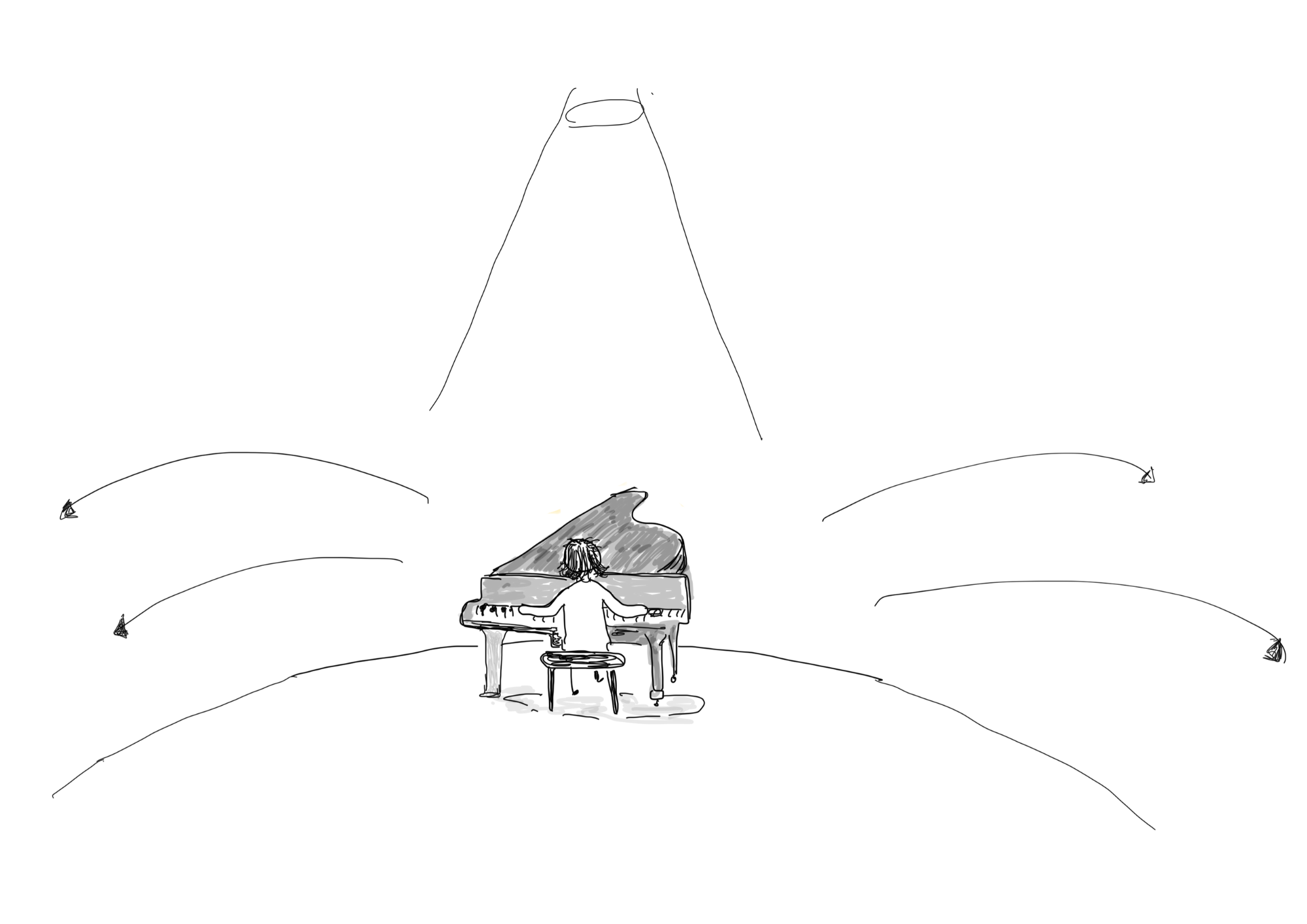

ピアノを大きなホールで弾く時と、六畳の部屋で弾くときの反応には大きなズレがあり、それが演奏に支障をきたすことがあります。

それからは空間というものを強く意識するようになりました。

天井の高さや部屋の大きさに圧倒されることで、それが音にも影響してきます。

頭の中で思い描く音は、高い天井で鳴っていて、遠くから聴こえるような音。

そんな空間を想像して体をコントロールしています。

とはいえ、変えられるのは体の構造ではなく意識。

実際にできることは、椅子の高さや、お腹と鍵盤の距離を調整することです。

そして横に広がる視界をどのくらい意識するのか、その微調整が、理想の響きを作っていきます。

自分がなくなる恐怖

ここからは、超感覚的な話です。

音の調整がうまくいけば良いのですが、どうも自分は少し違うような反応があって。

これまでその違和感の正体を少しずつ探してきました。

正体そのものは分かっていたんだけど、言葉で言うのが少しむずかしかった。

それは、空間によって体のバランスが狂ってしまうということです。

建物の大きさや深さ、高さ。

少し丸みを帯びた壁、緞帳の色、壁の模様。

そうしたわずかな違いに圧倒されて、せっかく整えたものが崩れてしまい、思うような音が出せなくなるのです。

以前は「細かいところが気になりすぎる性分なのかな」と思っていましたが、最近はそれが閉所恐怖や高所恐怖症に近いのかな、とも思うようになりました。

しかし、別のところから考えると、「空間への過敏な反応」で、その繊細さこそが自分の音を作っているのかも、と考えることができそうです。

自分がなくなる心地よさ

広い空間では、自分が元の半分の大きさになったように感じ、足が地面から離れてしまうような不安定な状態になります。

けれど、そう感じることは、響きが有利で、自分が音に包まれている証拠なのかも。

(もしかしたら自分が意識から消える瞬間なのかなとも思う)

見えない空気や音の響きを味方にして、空気と一体化。

その時、自分という存在はほぼ消えて「流れ」そのものになります。

なんだか奇妙な現象で、怖い気もするけれど。

自分の中から湧き上がったものを、空気中へそのまま解き放てばいい。

それが自分にとって、本当の心地よさになるんです。

ピアノを弾くことは、全身を使うこと

後半では、想像的ではなく、実際の話です。

ピアノを弾く時、体が上手く使えていないのでは?と思う人は参考にしてみてください。

足は軸

ピアノを弾く時の下半身は、脚が2本あるというよりかは「太い軸」としてとらえます。

まるで太い丸太の根っこのように、支える柱。

決してペダルを踏むためだけでなく、体重を移動させる支点です。

多くの人は、ピアノ練習は手の運動だと誤解してるけど、実際には体全体を使って弾いています。

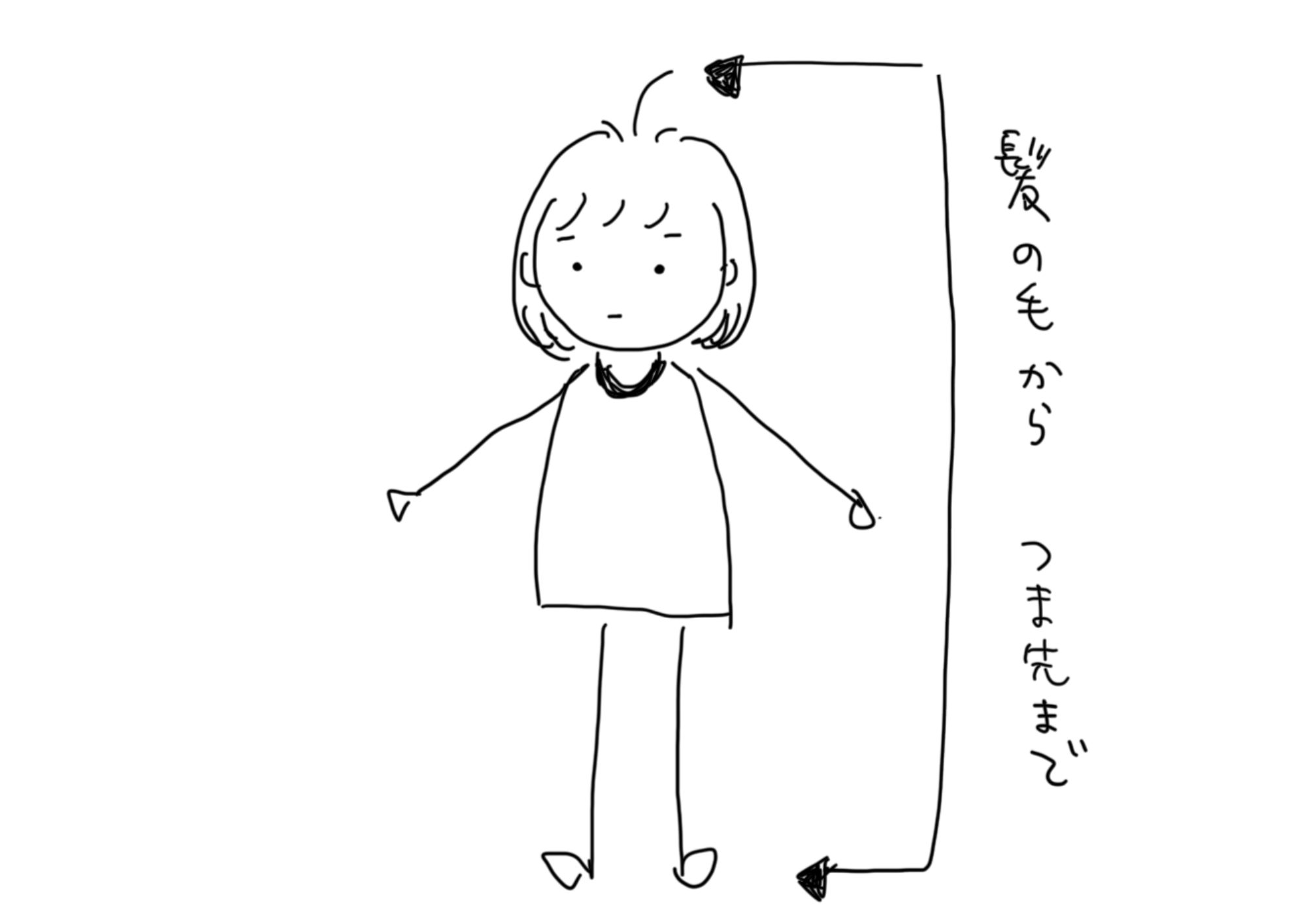

私がいつも伝えているのは、頭のてっぺんから足のつま先までを、一本の線として意識すること。

髪の毛の一本がもし、上に逆立っていても、その一本の先端から、足のつま先まで力が流れているように思ってください。

姿勢

物理的には、腕の角度、背筋の伸ばし方、自分の体格に合った、椅子の高さがとても大事。

ピアノを弾く時は、背筋をピンと伸ばして、と言われてますがそれは当たり前の話なのでここでは省きます。

姿勢が正しければそれで良いのか、と言うことではありません。

腕、座高、足の長さ、視線は鍵盤に向いているのか、楽譜を多くみてるのか、個人で大きく違うので、その人に合った椅子の高さや、座る位置を考えることが大事です。

大抵、足(軸)と上半身の意識がバラバラです。

体を「軸一本」として意識できるようになると、からだ全体に力を分散できる。

すると一点だけに負担がかかることがなくなります。

長時間の練習で、同じ場所が痛くなるのは、その部分だけを過剰に使っているからです。

力を全身へ逃すことができるようになれば、演奏そのものがとても楽になります。

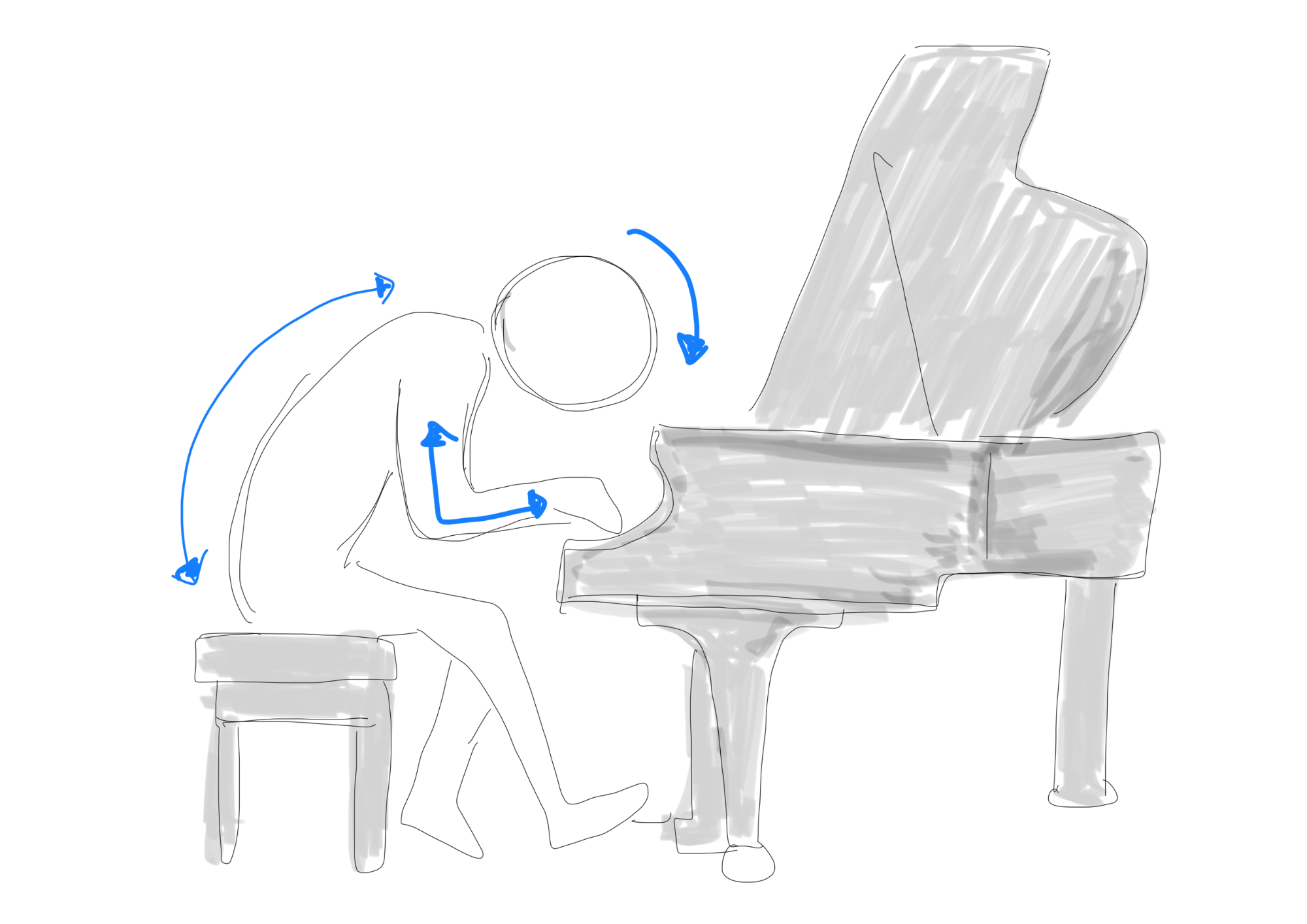

頭が下がる

肘が曲がる

猫背

など、この状態で練習すると体を壊してしまいます。

ピアノとフォルテの音の出し方

ppやffの音は、どのようにして出しますか?

「抜き足差し足しのび足」のように、実際、足音を鳴らさずに歩くと、意外にもお腹と背中に力が入ります。

ピアノで小さな音を出すときはこれと似ていて、指先のコントロールだけではなく、音が抜けないように手のひらで支える力も必要です。

この「支える力」は、音楽以外の身体表現にも通じています。

例えばバレリーナがジャンプして、音がひとつもしない着地を想像してみてください。

膝のバネを使ったり、地面の接地の衝撃をどこかに逃してるんだと思います。

バレエに似ている

芸術的な視点や、稽古の仕方は、ピアノとバレエはとても似ています。

バレリーナを例にすると、細い体でも高く跳び、しなやかな動きも力強い動きもします。それは体幹をしっかり使っているからです。

そして表情は、目線、首の動きもプラスして表現します。

表現力はもちろん、体幹や精神などを強くするためには基礎練習を欠かすことはできません。

ピアニストもそうで、軸(足)を上手く使って体重移動し、横に長い鍵盤から音色をコントロール。

柔軟な手首、繊細な指の動き、力強い音、弱々しい音、などいろんな音色を作るために、柔軟、瞬発力、表現力を磨き、精神力や体幹を鍛えていきます。

ピアノは手で弾く楽器と思われがち。それは正しいけど、実際には全身を使っています。全力で動かすのとは違うけど、体のすべてを意識する、と言うのが良いかもしれません。

ピアノからだ全体と、全精神を使うおこない

鍵盤と体(お腹)の距離感

鍵盤にのせた手と体の距離。

これを個人的は一番大事にしています。

その空間を使って体重移動をしたり、緊張した腕を解放したりするから。

鍵盤に近づきすぎると、その空間はなくなり、腕にかかった力を緩めることができません。

その結果、腕や肘に負担がかかり、肩も上がる。

それは肩こりや肘を痛めてしまう原因になります。

長時間練習した証じゃなくて、ただ体の使い方を知らないだけなんだけどね

1秒も同じではない、ピアノを弾く時の動きと力

ピアノを弾く時は常に全身を使って力をコントロールします。

だから1秒たりとも、同じ加減では弾いてはいません。

エネルギーを一点に集めたり、全身に熱をめぐらせたり、一瞬だけ緊張をほどいて、すぐに全身で支えなおしたり。

その繊細な変化を常にくりかえしています。

ピアノを弾くと言うことは、頭で理解して脳が体に指令し、各部が動くという感じで、体の一部を酷使するよりかは、全精神的にクタクタになると言った感じでしょうか。

だから何も考えずひたすら反復してるわけではありません。

体を上手くコントロールできるようになると、長時間弾いても疲れにくくなり、体がリラックスするので、自然と緊張の抜けたいい音になっていきます。

夢を与えてくれたDAWソフト

最近、多くの作曲家はDAWソフトを使って作曲や編曲をしています。

もちろん私も使っています。

世界中のホールを自分の好みで選び、屋根の高さや、響きの角度まで自由に設定できるのが魅力。

かつて頭の中だけにあった理想の音空間が、今ではあたかもそこで演奏しているかのように再現できるのは夢の話ではなくなりました。

もちろん、実際のホールのような緊張感や、ちょっとしたハプニング、オーディエンスとの一体感はないけれど、思い描いた音に近づけるというのは本当に夢のようなこと。

テクノロジーを使って、個人が表現できる今の時代に生きて、とても幸運です。

空間に飲み込まれるような感覚は、バッハを弾くときの不協和音の渦にも少し似ています。

音がぶつかり、ほどけ、一本の線になっていく感覚。その体験については、「バッハが教えてくれた不協和音の癒し」に書いてあります。

【ほのぼのした音楽&心地よいピアノ】

楽曲は、YouTubeやInstagram、TikTokなどの動画BGMとして自由にご利用いただけます。

おうちBGMにもぴったりです。気に入ったら、ぜひプレイリストに入れて、作業中やリラックスタイムに聴いてみてくださいね。

English Version/Playing the Piano Is About “Using Space” and “Moving the Whole Body”

This essay explores how the sense of space and body awareness changes the sound of the piano.

The way we perceive the room, air, and resonance directly affects how the music breathes.

✦ Key Points

-

The sound we create depends on how we interact with space — ceiling height, room depth, and atmosphere.

-

Playing the piano is not only about the hands; it’s a full-body movement involving posture, axis, and balance.

-

The distance between the body and keyboard influences tone, freedom, and relaxation.

-

Piano performance shares a deep connection with ballet — both require flexibility, grounding, and mental focus.

-

Every moment of playing is a shift of energy, balance, and flow.

-

Modern technology (DAW software) allows us to design our ideal sound space, bridging imagination and reality.

This reflection connects physical awareness, acoustic space, and creative consciousness —

the essence of how I approach piano and composition.

コメント