ピアノ即興Bの課題で2拍子を選ぶと、小節があっという間に進むので戸惑う人が多いです。

コード進行が単調になったり、同じ和音を繰り返してしまうのもよくある失敗です。

この記事では、2拍子の練習で気をつけたいポイントと、失敗を避けるための工夫をお話しします。

ピアノグレード5級の即興Bでは、3つの課題から1つを選びます。

「ハ長調だ、ラッキー」と思っても、拍子が2/4だったりすることがあります

4拍子は焦らず弾けるけど、2拍子だと小節の進みが速いので苦手意識を持っている人が多いです。

2拍子もしっかりと練習しておきましょう。

2拍子の即興演奏ではここに気をつけたい

やってしまいがちな失敗例

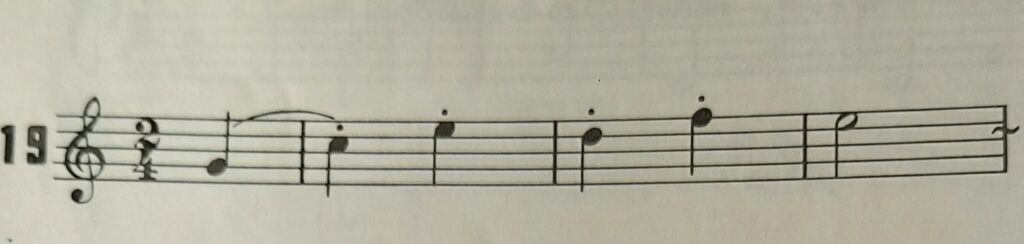

課題(ピアノ即興演奏法より引用、p50、19番)

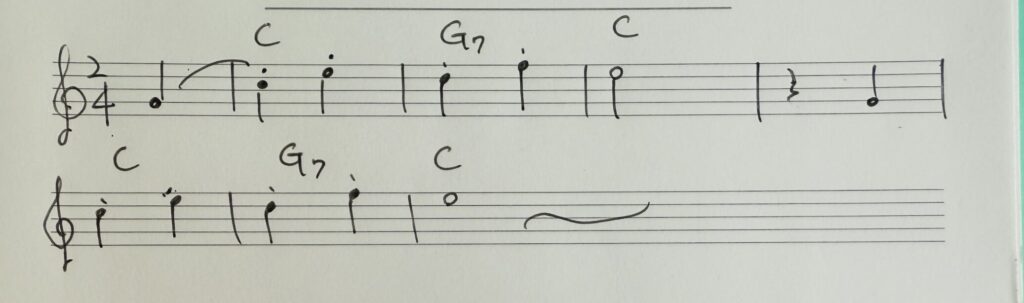

2拍子は小節の移動が早いので、コード進行をよく練習しておくことが必須です。気づいたら同じ和音をずっと弾いていたというありがちな失敗例を紹介します。

全く同じモチーフを2回繰り返すとこうなります。

A

これでも悪くはないですが、続きをどのように弾くと良いでしょう?

このまま、メロディも伴奏も変化がなかったら、Aの部分はとてもつまらない主題になってしまいます。

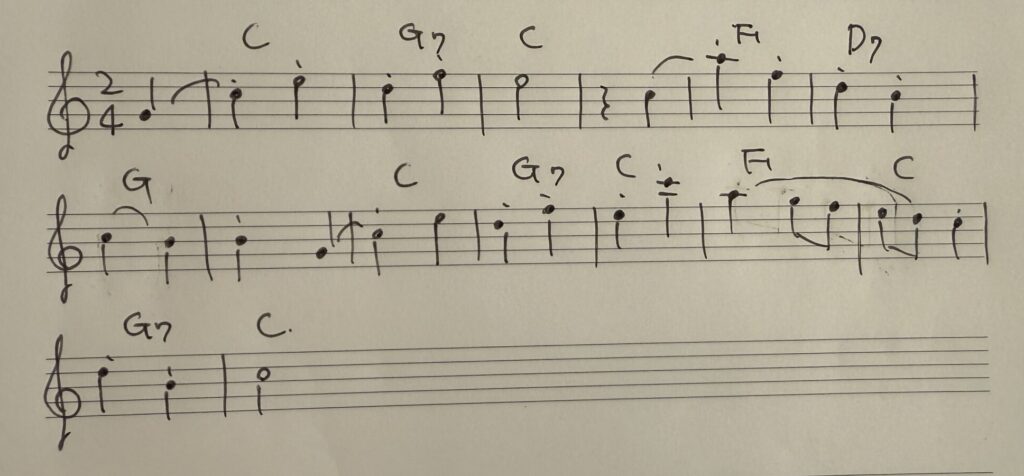

同じようなコード進行を回避する方法

コロコロと変わる和音と2拍子の軽い感じがピッタリ。

モチーフの続きはFのコードで明るくします。

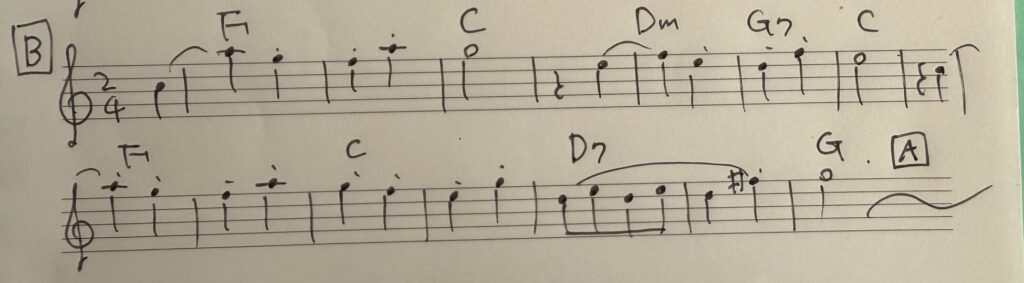

展開の仕方

盛り上がった雰囲気にしなければならないので、明るい和音の Fから始めます。

BのあとはAの戻って終わりです。

これは一例なので、コード進行、小節数やスタイルは自由に決めて即興演奏を楽しんでください。

私自身もこの本で勉強しました。生徒さんにも紹介している一冊です。演奏例や問題が多く、わかりやすく解説してるのでおすすめです。

しかしガチガチの勉強をしてほしくて書いているわけではありません。むしろ、ピアノをもっと自由に楽しむきっかけになればと思っています。

どうすればできるようになる?

「たくさん練習すること」とわかっていながら何度もこのような質問をもらいました。

深い意味としては、どうやって練習すればいいの?

ということでしょうか。

練習してるけど、上手くならない。

同じような和音やメロディーしか思いつかない。

必ずどこかで演奏が止まってしまう。

これらが一番多い気がします。

それで結局は自分は即興の才能がない、という自己診断が多いです。

即興の才能があるのか?というよりは、ふだんから楽曲をどう練習しているかが大きく関係すると思います。

特に和音の使い方、伴奏形、コード進行です。

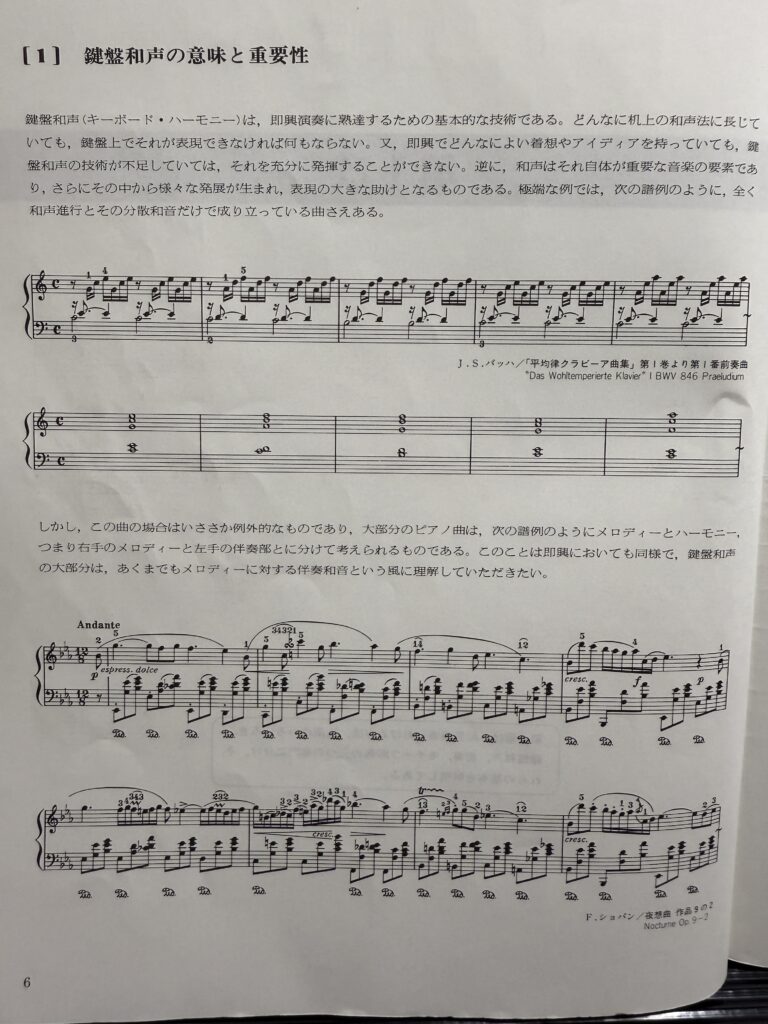

要約すると、『鍵盤和声は即興の基本です。和声法を知っていても、鍵盤で表現できなければ意味がない』

引用〜【1】鍵盤和声の意味と重要性

伴奏(和声)を工夫

曲を練習するときは、技術的なことはもちろんだけど、もっと左手の動きに注目してほしいです。

低音は曲全体の流れを支える重要な役割を果たします。

楽曲をきちんと弾き込み、その構造を理解していれば、特に迷うことなく自然と動くと思います。

左手の動きが安定すると、右手のメロディーも自由に歌うように響くと思います。(メロディ変奏が浮かばなかったら無理に変える必要はありません)

ということで、やみくもに課題を弾いてもあまり意味がないということになります。

試験に適応した説明でしたが、即興演奏は本来、自己表現です。

今回の内容を参考に、自由な即興を楽しんでください。

より自由に演奏するためには、テクニック以上に「心と体の意識」が欠かせません。私の考える精神と身体の深い関係についてはこちらの記事にまとめています。

コメント